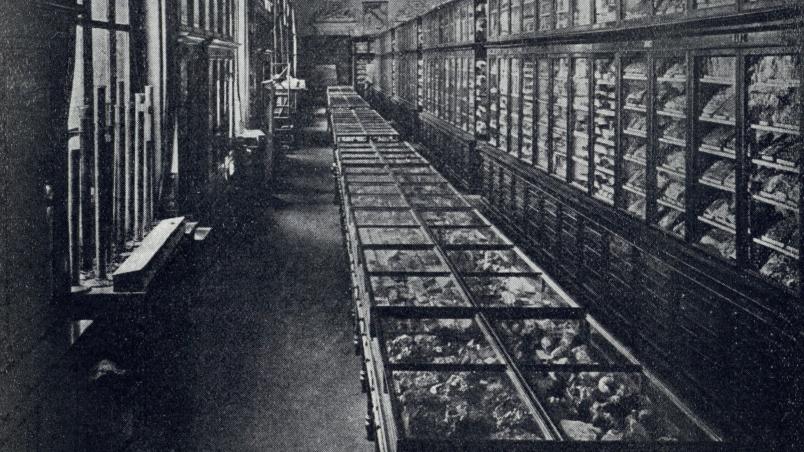

La collezione geo-mineralogica ha origine nei primi decenni dell'Ottocento grazie all’unione di una "raccolta statistica" di minerali e rocce provenienti dalle varie province del Regno Sardo dell'Azienda Generale Economica dell'Interno (1816) e di una "raccolta metodica" di minerali e rocce, proveniente dall'Ecole des Mines di Moutiers in Savoia.

Nel 1853 l'Azienda Generale Economica dell'Interno viene soppressa e l'intera collezione, che conta quasi settemila unità, viene ceduta al Regio Istituto Tecnico di Torino (1845), dove Quintino Sella (1827-1884), docente presso la scuola, si occupa del riordino per l’esposizione al pubblico. Egli cataloga e riesce ad arricchire le raccolte del Museo dell’Istituto (di cui diventa direttore nel 1856), donando anche la propria collezione mineralogica, e facendo raggiungere la collezione a diciottomila esemplari.

Verso la fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento, rivelatisi ormai insufficienti i locali della vecchia sede del Regio Istituto Tecnico, grazie all’interessamento personale di Quintino Sella, tutta la raccolta geo-mineralogica viene trasferita al Castello del Valentino.

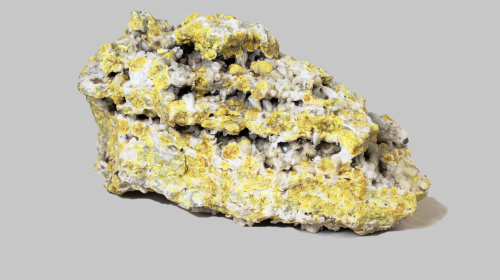

La mineralogia è la scienza che identifica, studia, descrive e classifica i minerali, esaminandone anche le modalità di formazione e le condizioni di giacitura. Si distingue in mineralogia generale, che studia le proprietà chimiche e cristallochimiche, fisiche, ottiche, morfologiche e strutturali dei minerali, e in mineralogia speciale (o descrittiva), che si occupa della classificazione dei minerali.

Nel percorso del GeMM è possibile ammirare una rilevante selezione del patrimonio minerario storico del Dipartimento che conta circa 450 esemplari esposti in base alle differenti classi di appartenenza.

I materiali di importante valore storico-scientifico, provenienti da tutto il mondo, rappresentano il frutto della ricerca scientifica di eminenti personaggi che hanno segnato la storia del Politecnico.

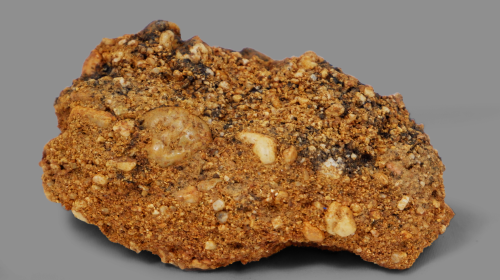

La petrografia è la scienza che si occupa della descrizione delle caratteristiche microscopiche e macroscopiche e della composizione chimica e mineralogica delle rocce.

Obiettivo della petrografia è il riconoscimento e la classificazione delle rocce, cui si giunge tramite varie metodologie di studio: analisi chimica (qualitativa e quantitativa, da cui si ricava la composizione delle rocce), analisi mineralogica (permette il riconoscimento dei minerali costituenti il litotipo) e analisi strutturale (individua la distribuzione, la disposizione reciproca, la forma e le dimensioni dei vari minerali).

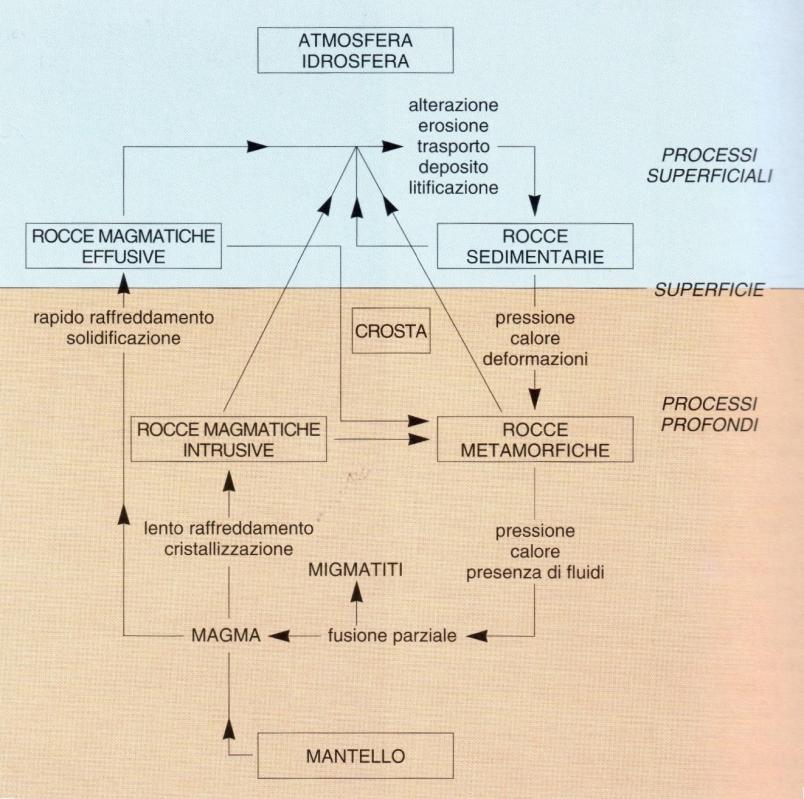

Il ciclo litogenetico (o ciclo delle rocce) è un modello schematico che riassume l’insieme dei processi e delle relazioni genetiche delle rocce tra loro e con il magma nell'ambito della crosta terrestre.

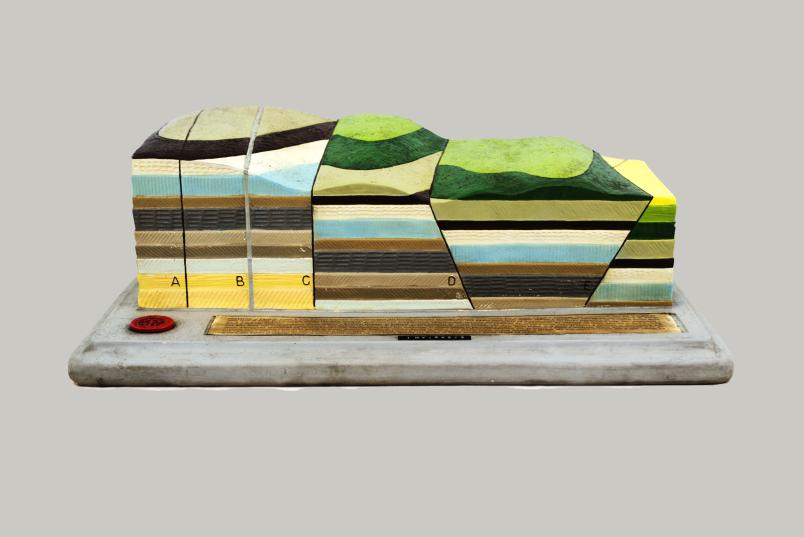

La stratigrafia studia i caratteri delle varie formazioni sedimentarie, la disposizione e la geometria degli strati e la loro successione nel tempo. Si basa sull’esame delle caratteristiche fisiche delle rocce e dei fossili in esse contenuti.

Questa disciplina permette di ricostruire le modificazioni del clima avvenute nel corso del tempo, l’evoluzione dei vari ambienti naturali e i cambiamenti che si sono succeduti nelle varie ere relativi alla distribuzione dei mari e delle terre emerse e alle modificazioni della morfologia della superficie del pianeta.

Gli studi stratigrafici stanno alla base della conoscenza della geologia storica, branca delle scienze della Terra che si occupa di ricostruire tutti gli eventi (fisici, chimici, e biologici) che sono avvenuti nel pianeta nel corso dei vari periodi geologici.

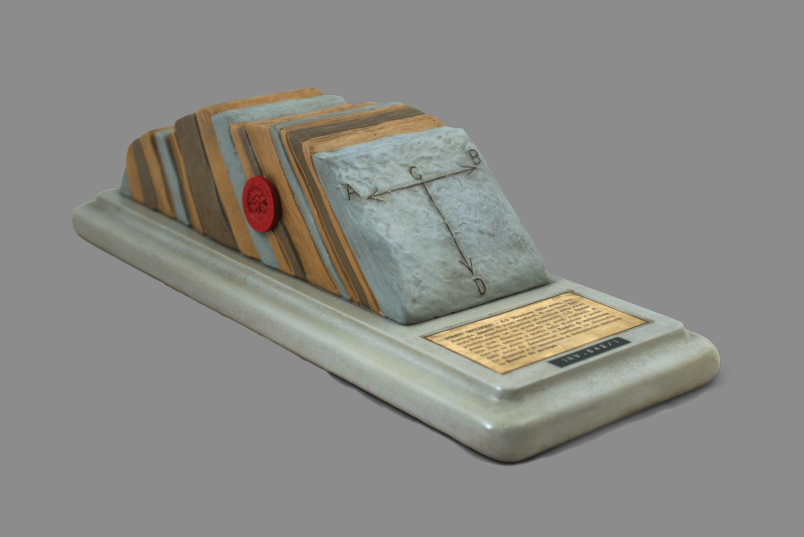

La tettonica è il settore della geologia che si occupa dei rapporti reciproci delle masse rocciose che costituiscono la litosfera (la parte esterna più rigida del pianeta Terra), investigando in particolare le dislocazioni e le deformazioni della crosta terrestre, nonché gli effetti che si possono osservare ad ogni scala dimensionale, da quella microscopica a quella continentale (faglie, pieghe, discordanze tettoniche, ecc.)

Il concetto di fenomeno geologico, di per sé «astratto», è legato soprattutto al tipo di osservazione con cui un oggetto geologico viene preso in esame. Si considera come fenomeno geologico il risultato di un determinato processo (fisico, chimico, biologico, climatico-ambientale ecc.) che porta alla formazione (o meno) di una roccia, non la roccia in sé stessa.

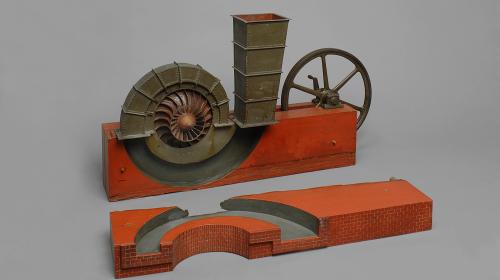

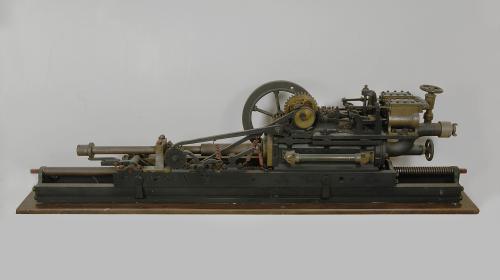

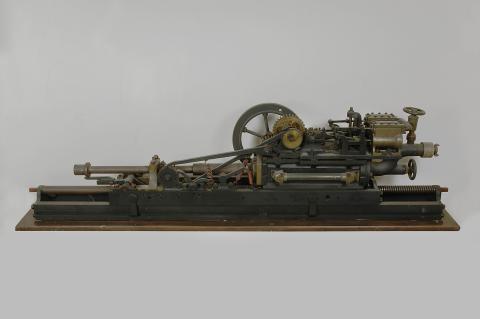

La storia dell’Ingegneria mineraria al Politecnico inizia nella seconda metà dell’Ottocento, dalla nascita della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri. Precursore ne è stato Quintino Sella che, oltre ai meriti scientifici come mineralogista e cristallografo, è stato anche un competente e brillante tecnico minerario; in questa veste inventò la nota elettrocernitrice magnetica, prima macchina al mondo per la separazione dei minerali di ferro, brevettata nel 1855, che venne premiata con medaglia d'oro alla Esposizione Universale di Londra del 1862 ed utilizzata per la separazione della magnetite da altri minerali presso la miniera di Traversella.

Fanno parte del patrimonio storico-scientifico legato all’Ingegneria mineraria alcuni modelli di coltivazioni minerarie in sotterraneo, macchine di trattamento dei minerali, il primo e secondo modello della macchina perforatrice di Sommeiller e altre macchine di perforazione sotterranea.

Il percorso di visita viene introdotto e si conclude con una sezione espositiva multimediale che da un lato presenta ai visitatori una riflessione sulle ricerche scientifiche e tecnologiche del DIATI, dall’altro introduce e conclude il percorso museale.

Nella parte iniziale si trattano quattro delle cinque direttrici (filoni di ricerca) del Dipartimento di Eccellenza. La quinta direttrice, legata più nello specifico ai temi del Museo, è presentata nella parte conclusiva attraverso una riflessione sul ruolo delle materie prime, in particolare quelle definite “critiche”, nella vita di tutti i giorni e nel contesto geopolitico attuale.

Sezione a cura di Vincenzo Guarnieri.