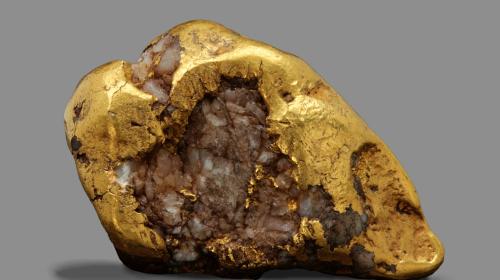

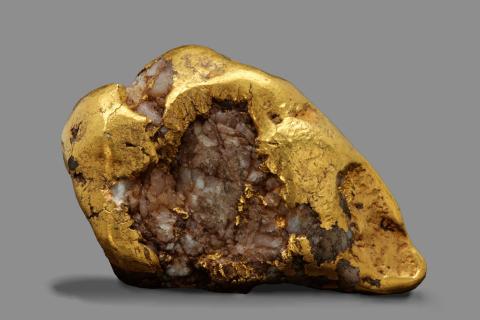

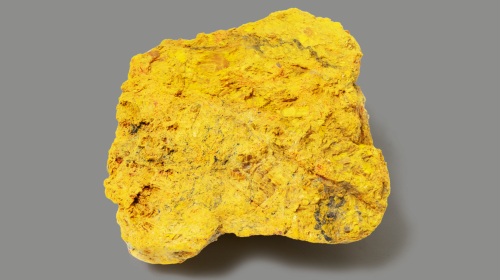

A questa classe appartengono circa un centinaio di minerali costituiti prevalentemente da elementi chimici più o meno puri allo stato nativo.

Il gruppo degli elementi nativi viene distinto in metalli, semimetalli e non metalli in base alle proprie caratteristiche.

Gli alogenuri sono contraddistinti da lucentezza vitrea, bassa densità, scarsa resistenza alla scalfittura e danno luogo a cristallizzazioni di solito con elevata simmetria.

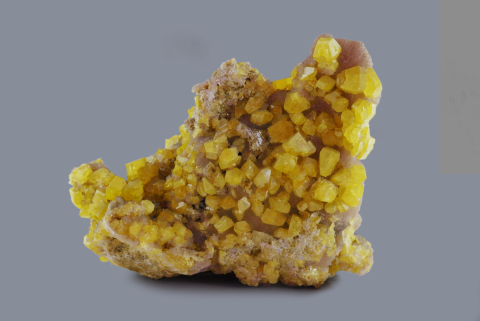

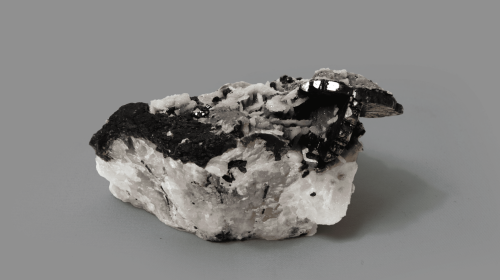

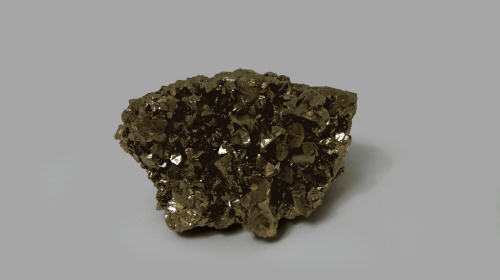

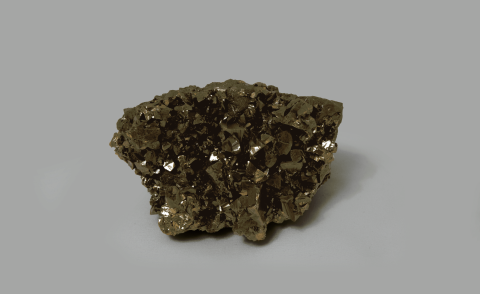

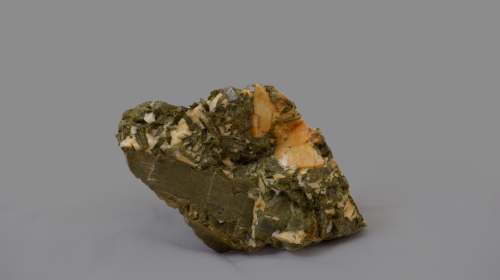

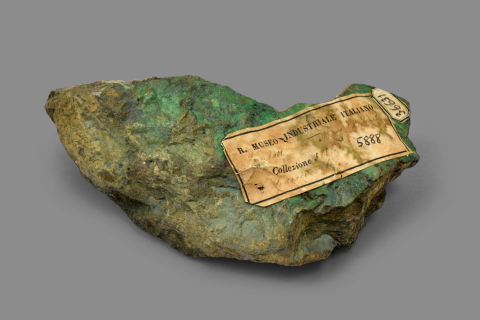

Questa importante classe comprende principalmente i minerali derivati dalla combinazione di uno o più metalli e/o semimetalli con lo zolfo. La classe include un gran numero di specie, e tra queste la maggioranza dei minerali metalliferi di interesse industriale.

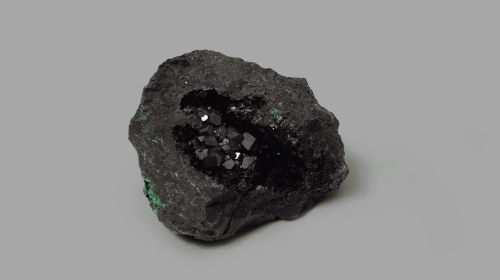

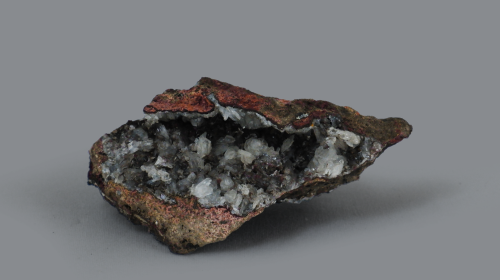

Nel gruppo degli ossidi sono raggruppati quei composti naturali in cui l’ossigeno è legato a uno o più metalli. All’interno della classe i parametri fisici (densità, durezza, colore, lucentezza, ecc.) sono estremamente variabili. Nella stessa classe sono compresi anche gli idrossidi.

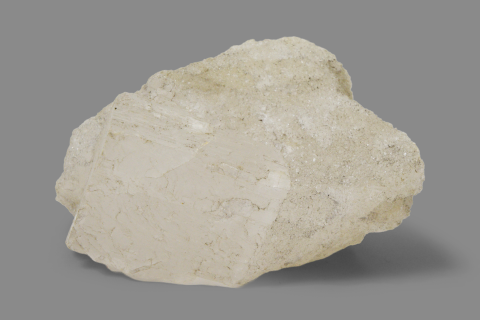

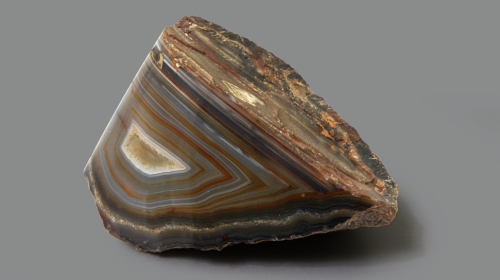

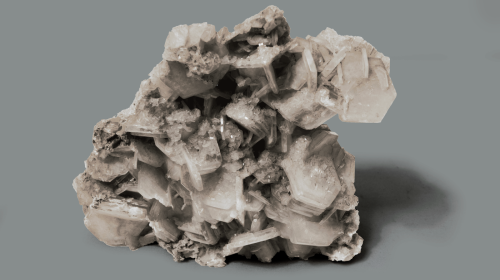

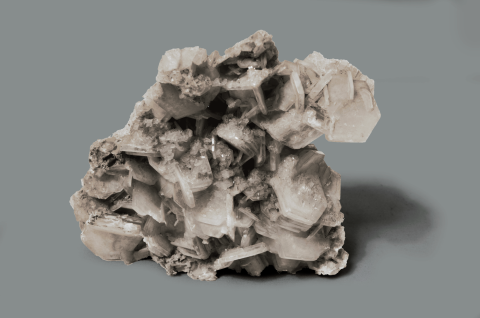

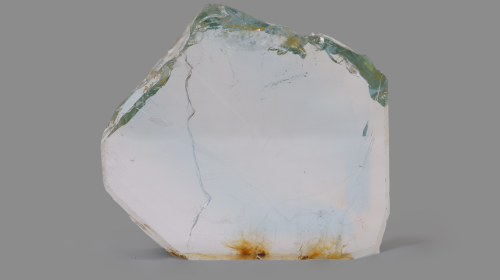

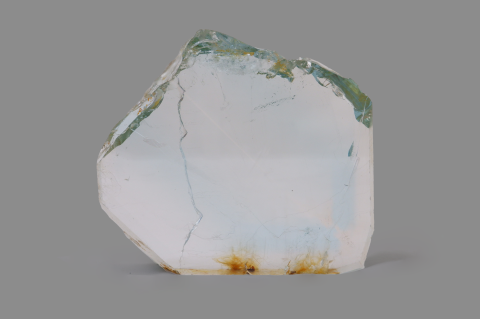

Uno degli ossidi più comuni in natura, che costituisce oltre il 10% della crosta terrestre, è il quarzo in tutte le sue molteplici varietà microcristalline che variano dal viola (ametista), gialla (citrino), bruno-chiara (affumicato), bruno-nerastra (morione), rosa e incolore (cristallo di rocca).

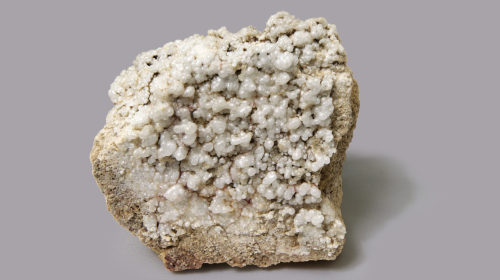

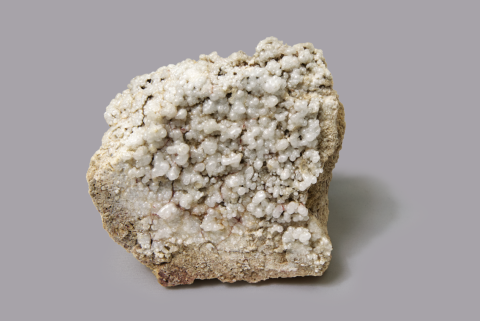

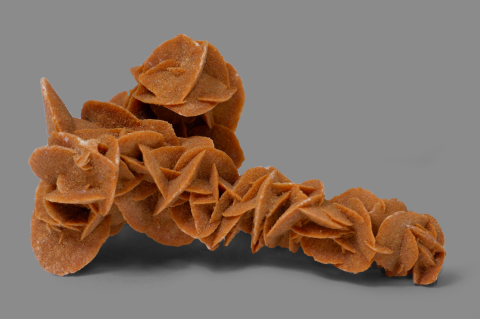

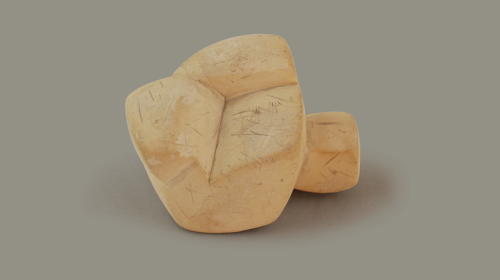

I minerali appartenenti a questa classe occupano un ruolo di particolare importanza mineralogica, petrografica ed industriale. Presenti nella composizione di varie rocce sedimentarie, metamorfiche e magmatiche, i carbonati, soprattutto la calcite e la dolomite, sono componenti essenziali dei calcari, delle dolomie, delle marne, di molte arenarie, dei marmi, dei calcefiri e delle carbonatiti.

Dal punto di vista industriale i carbonati trovano largo impiego nell’edilizia come materiali ornamentali e da costruzione (cementi) ed anche nella produzione di ceramiche e di materiali refrattari. In alcuni casi sono oggetto di attività minerarie per l’estrazione di ferro, magnesio, zinco, manganese, piombo, bario.

La classe dei borati è costituita da circa un centinaio di minerali con colore e aspetto spesso molto differenti tra loro. I borati, prevalentemente di origine sedimentaria, costituiscono spesso i prodotti finali dell’evaporazione di bacini chiusi e di laghi boraciferi, ma si possono formare (seppure più raramente) anche negli ultimi stadi della cristallizzazione frazionata di un magma.

Alcune specie mineralogiche, come l'ulexite, rivestono un interesse industriale per l’estrazione del boro, mentre altre, come la ludwigite e la boracite, sono prevalentemente di interesse scientifico e collezionistico.

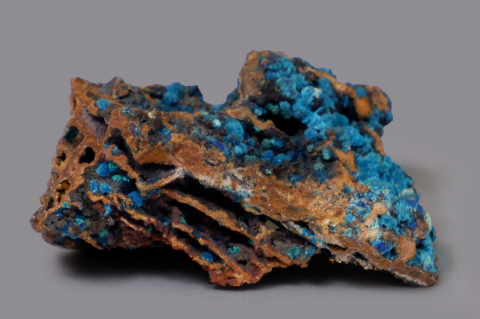

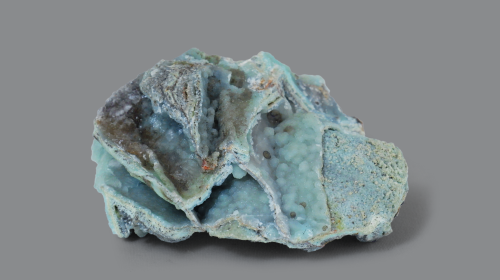

In questa classe, costituita da circa 250 specie, sono presenti molti importanti e significativi minerali di interesse sia industriale sia museale e collezionistico.

La maggior parte dei solfati si forma per alterazione nelle zone di ossidazione di vari giacimenti metallici oppure per evaporazione di acque salate marine o lacustri. Solo la barite e poche altre specie si trovano in filoni di genesi idrotermale come minerali primari. Analogo modello strutturale si ottiene sostituendo lo zolfo con altri elementi chimici, quali il cromo (cromati), il molibdeno (molibdati), il tungsteno (tungstati).

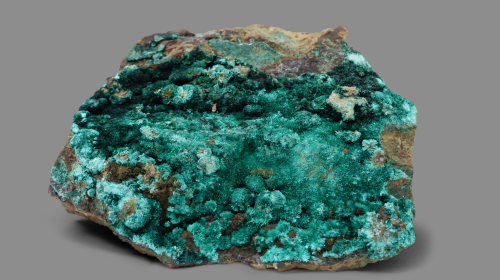

Tra i minerali oggetto di sfruttamento industriale si ricordano la barite, il gesso, la celestina; mentre l’anglesite, la brochantite, la linarite sono ricercate per le loro pregevoli cristallizzazioni.

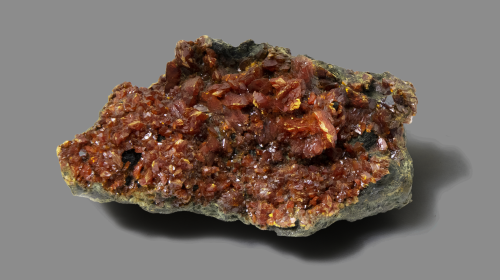

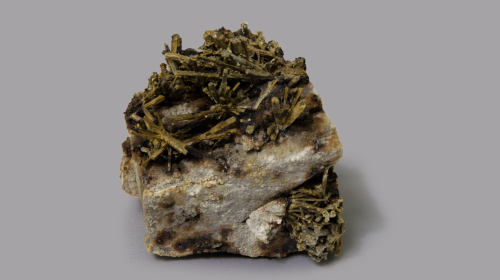

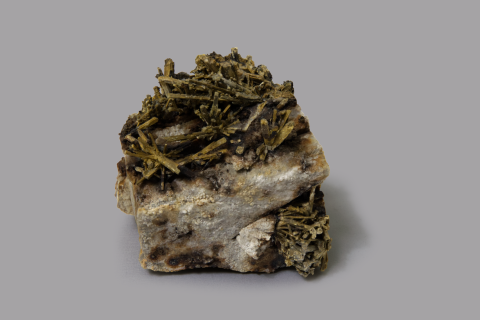

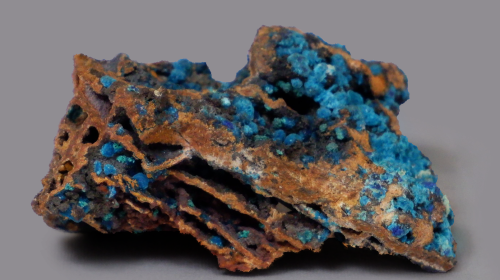

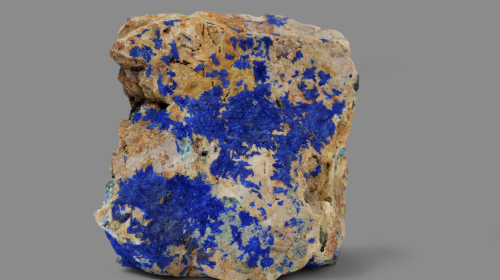

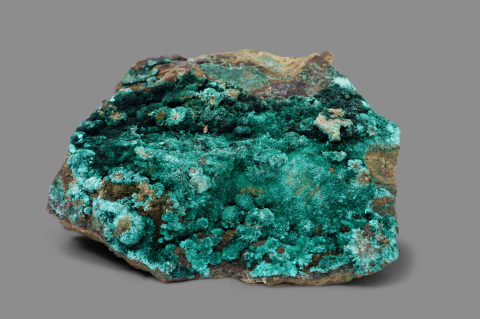

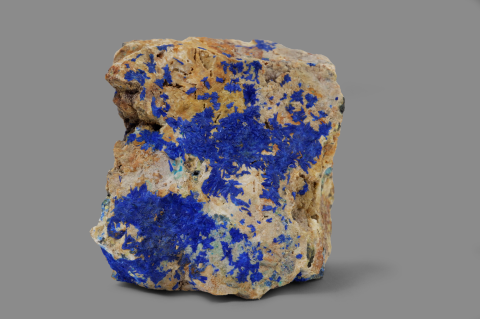

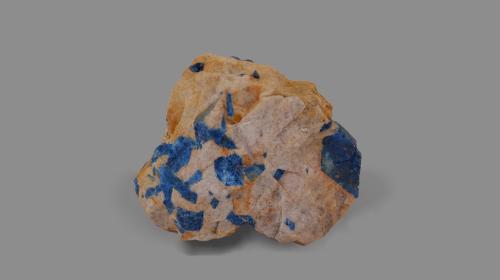

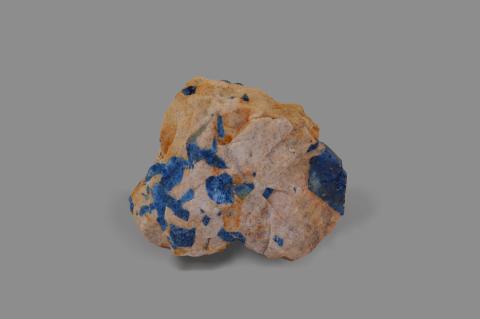

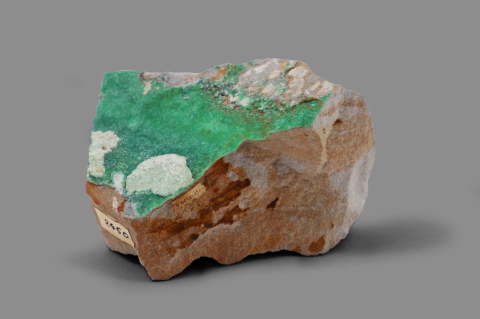

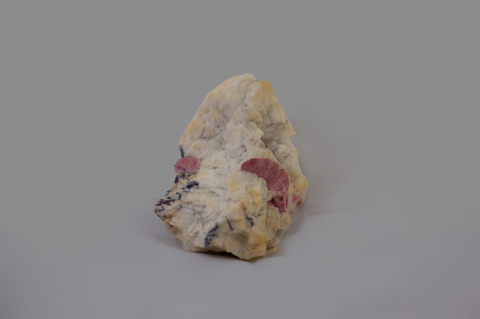

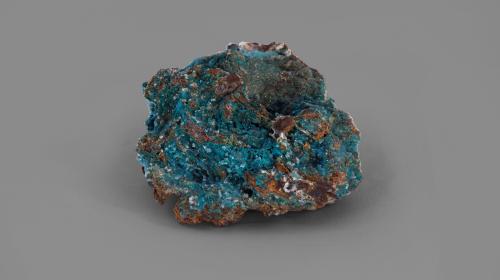

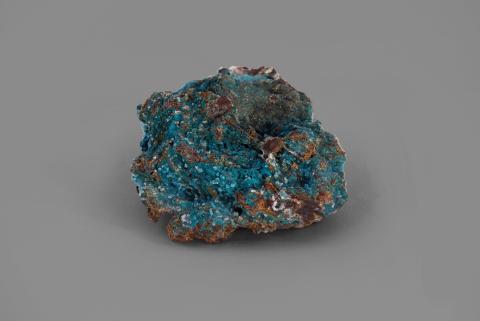

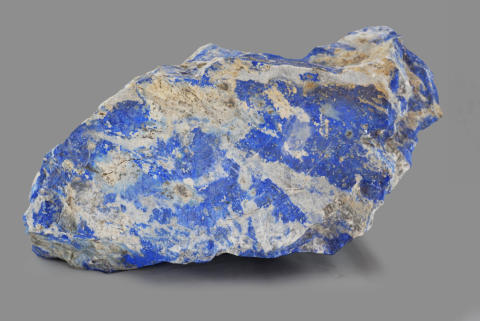

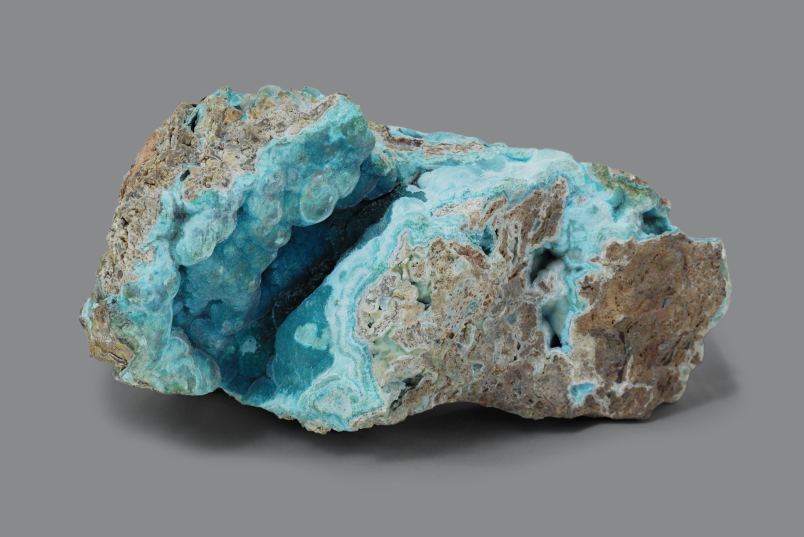

Nei minerali di questo gruppo il fosforo si lega facilmente con l'ossigeno formando composti detti fosfati. Analogamente per l'arsenico (arseniati) e per il vanadio (vanadati), possono inoltre unirsi ad altri elementi, ad altri gruppi anionici o a un numero variabile di molecole d’acqua.

Alcuni fosfati compaiono sia come minerali di formazione primaria all’interno di molte rocce magmatiche e pegmatitiche che di origine secondaria. Gli arseniati e i vanadati, invece, sono di solito minerali di origine secondaria.

Molto ricercate per uso gemmologico sono il turchese e la brasilianite, mentre apprezzate per le cristallizzazioni sono l’adamite, la lazulite, la mottramite, la piromorfite, la mimetite e la vanadinite. Tra le specie di interesse minerario si ricordano i termini del gruppo dell’apatite, e per l'interesse più prettamente scientifico la wavellite e la variscite.

I silicati costituiscono gran parte della massa della crosta terrestre e sono quindi la categoria di minerali più diffusa in natura. Il gruppo dei feldspati, in particolare, rappresentano da solo oltre il 60% della litosfera. I silicati sono di gran lunga la frazione predominante di quasi tutte le rocce magmatiche e metamorfiche e della maggior parte delle rocce sedimentarie. Ma soltanto un piccolo numero di specie è molto comune, mentre la maggior parte dei minerali della classe è piuttosto rara.

I silicati si suddividono a loro volta in sei sottoclassi: nesosilicati, sorosilicati, ciclosilicati, inosilicati, fillosilicati e tectosilicati

Nei nesosilicati, o silicati a isola, da cui il nome (nesos = isola), i tetraedri non sono collegati direttamente tra loro, cioè non hanno alcun atomo di ossigeno in comune. Elementi generali dei minerali di questa sottoclasse, sono l’elevata durezza, la mancanza di una netta sfaldatura e un deciso allocromatismo (cioè il colore non è dovuto alla composizione chimica, ma può essere variabile per difetti strutturali del reticolo cristallino o per inclusioni).

I subnesosilicati, che in alcune classificazioni cristallochimiche sono trattati come una sottoclasse a sé stante e in altre come un gruppo di minerali della sottoclasse dei nesosilicati, si differenziano da questi ultimi per contenere nel reticolo cristallino altri anioni estranei.

Nei sorosilicati la struttura cristallina è costituita da gruppi di teatraedri collegati per un vertice tramite un atomo di ossigeno posto in comune.

A questo gruppo sono riferibili circa una sessantina di minerali importanti dal punto di vista petrografico (zoisite, clinozoisite, epidoto, piemontite), industriale (emimorfite) e collezionistico (ilvaite, vesuvianite, mangano vesuvianite, ardennite).

Dal greco kyklos, anello, i rappresentanti di questa classe sono costituiti da un reticolo cristallino formato da gruppi di tetraedri collegati tra loro in modo tale da formare proprio degli anelli.

I minerali appartenenti a questa classe, poco più di una trentina, sono caratterizzati in genere da una durezza piuttosto elevata. Tra i più noti, utilizzati sia nell’industria sia, nel caso di cristalli di elevata limpidezza, come pietre da gemma di pregio elevato, si ricordano il berillo con le sue varietà azzurra (acquamarina), verde (smeraldo), rosa (morganite), rossa (berillo rosso), gialla (eliodoro) e incolore (goshenite).

L’edificio cristallino degli inosilicati (da inos = fibra) è caratterizzato da catene illimitate, semplici o doppie, di tetraedri che si sviluppano lungo una sola direzione.

Gran parte delle specie mineralogiche di questa classe hanno importanza come costituenti delle rocce, non di rado anche con pregevoli cristallizzazioni.

Il reticolo cristallino dei fillosilicati (da phyllon = foglia) deriva dalla sovrapposizione di strati formati ciascuno da una serie di tetraedri disposti secondo una struttura a maglie esagonali planare, estesa illimitatamente nelle due direzioni del piano. Questa struttura reticolare determina l’instaurarsi di alcune proprietà fisiche caratteristiche per tutta la sottoclasse, quali una durezza piuttosto bassa, un abito cristallino per lo più lamellare con simmetria pseudoesagonale e la perfetta sfaldabilità basale a causa dei deboli legami esistenti tra i vari strati.

La sottoclasse dei tectosilicati (dal greco tectoneìa = architettura) è caratterizzata da un edificio cristallino in cui ogni tetraedro ha in comune con quelli adiacenti tutti gli atomi di ossigeno. Ne deriva una struttura tridimensionale, elettricamente neutra, in cui tutte le valenze sono saturate. Per questo motivo in alcuni sistemi di classificazione il quarzo e gli altri polimorfi della silice sono collocati tra i tectosilicati invece che tra gli ossidi.