Il Politecnico in orbita con la missione ESA WIVERN

Alla fine di un processo di selezione durato oltre cinque anni la missione satellitare WIVERN (WInd VElocity Radar Nephoscope), coordinata dal Politecnico di Torino, è stata raccomandata dall’ACEO (Advisory Committee for Earth Observation) dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e approvata dagli Stati Membri come l’undicesima missione del programma Earth Explorer dell’ESA, il programma di punta dell’agenzia per l’osservazione della Terra.

La decisione giunge a valle della riunione del meeting di consultazione (user consultation meeting) tenutosi lo scorso luglio a Praga, durante il quale le due migliori proposte di missione (WIVERN e CAIRT) che tra circa venti candidate avevano superato il durissimo processo selettivo cominciato nel 2020 e avevano portato a termine due fasi di studio sono state presentate al pubblico. In quella sede una commissione di tredici esperti di fama internazionale, l’ACEO ha individuato proprio in WIVERN la missione raccomandata, motivando la scelta sulla base dell'importanza cruciale della comprensione delle dinamiche delle tempeste e delle nubi nel contesto del cambiamento climatico e dei contributi chiave che la missione potrà fornire in altri campi (studi della criosfera e dell’oceano).

Il 23 settembre 2025 la raccomandazione dell’ACEO è stata sottoscritta dagli Stati Membri dell’ESA tramite il Panel Board for Earth Observation, con un costo atteso intorno ai 500 milioni di euro.

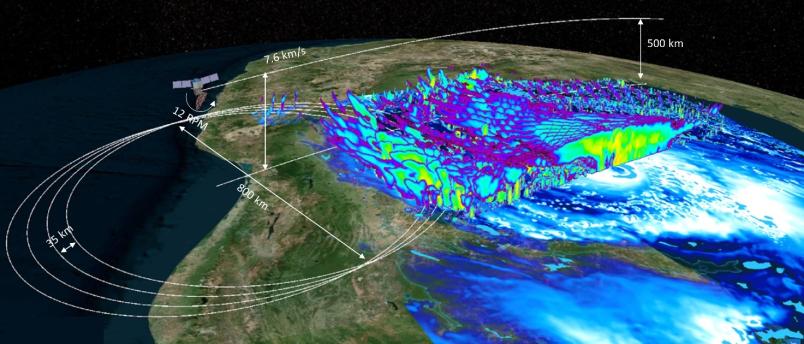

Grazie al suo innovativo radar doppler a scansione conica a 94 GHz WIVERN fornirà le prime misure di vento all'interno delle nuvole e delle precipitazioni a livello globale. Tali misure contribuiranno a migliorare le previsioni meteo per eventi estremi quali uragani, cicloni mediterranei e sistemi frontali e contribuiranno a capire come tali sistemi evolveranno con il riscaldamento globale. WIVERN contribuirà anche a migliorare l’osservazione di profili verticali di nubi e delle precipitazioni che consentirà una migliore comprensione degli effetti di retroazione che tali sistemi hanno sul clima.

Come evidenziato nel comunicato ufficiale dell’ESA (disponibile qui) il processo di selezione è stato particolarmente complesso. “Alla fine - afferma nel comunicato Rune Floberghagen, Direttore del Dipartimento Climate Action, Sustainability and Science dell’ESA - WIVERN offriva lo spettro più ampio di applicazioni scientifiche e sociali – spaziando dall’atmosfera agli oceani al ghiaccio – e al contempo la sua spazzata eccezionalmente ampia prometteva una copertura quasi giornaliera di vaste aree della superficie terrestre".

Il Politecnico ha avuto e avrà ruolo di leadership nella missione. Fin dal 2015 il professor Alessandro Battaglia del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-DIATI insieme al professor Anthony Illingworth (Università di Reading) hanno condotto gli studi scientifici preparatori alla definizione del concetto di missione e quelli di fase 0; il Politecnico ha guidato gli studi scientifici di fase A (Principal Investigator: Alessandro Battaglia) e avuto la leadership scientifica nello sviluppo del simulatore di missione (Principal Investigator: Frederic Tridon). Oltre al Politecnico, nel team del progetto ESA sono coinvolti scienziati e scienziate dell’Università di Reading, di Meteo-France, dell’ECMWF, del Max Plank Institute di Amburgo, dell’Università di Lipsia, del Laboratorio di studi geofisici e oceanografici spaziali, del CNR di Roma, del DWD di Lindenberg, dell’Università McGill di Montreal, dell’Osservatorio Nazionale di Atene, della JAXA, dell’Università di Bergen, dell’Istituto di Meteorologia Finlandese.

“Questo risultato testimonia come l'Ateneo sempre più stia acquisendo un posizionamento internazionale per la qualità della sua ricerca nel campo aerospaziale – commenta il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati – Rappresenta anche la testimonianza della capacità del Politecnico di muoversi su tutti i domini interdisciplinari di questo settore, a cui contribuiscono i nostri diversi dipartimenti, e rafforza la nostra volontà di investire in tutti i settori della filiera aerospaziale, dalla raccolta dati sempre più accurati grazie alle tecnologie di Osservazione della Terra fino ad arrivare naturalmente alle ricerche che riguardano la vita nello spazio e negli altri pianeti”

“Siamo al settimo cielo per la decisione dell’ESA che corona un decennio di lavoro personale iniziato all’Università di Leicester e proseguito con un’intensa attività svolta da tutto il mio gruppo di ricerca al Politecnico di Torino negli ultimi cinque anni in stretta collaborazione con i nostri partner europei e canadesi coinvolti nel progetto e con il team dell’ESA – ha dichiarato il professor Battaglia - Ringrazio vivamente il lavoro svolto da tutti i miei collaboratori (Frederic Tridon, Ali Rizik, Filippo Emilio Scarsi, Francesco Manconi, Marco Coppola, Paolo Martire, Fabrizio Stesina, Riccardo Rabino, Federico Mustich, Cinzia Cambiotti, Aida Galfione, Susmitha Sasikumar, Sergio da Silva, Massimiliano Recupero, e Anna Carbone) senza i quali tale traguardo non sarebbe stato possibile. Incomincia adesso un cammino lungo e stimolante che porterà alla costruzione del satellite, al suo lancio atteso per il 2034-2035 e alla missione spaziale della durata di almeno 8 anni. Davanti a noi quindi più di vent’anni di ricerca di eccellenza per meglio comprendere come funzionano temporali e tempeste tropicali ed extratropicali con l’orgoglio che il Politecnico giocherà un ruolo centrale in tali studi innovativi e dallo straordinario impatto sulla vita di tutti gli esseri viventi.”