Constructing la Biennale: anatomia di una mostra

“Costruire con intelligenza il mondo, ascoltando l’intelligenza della terra.” Con queste parole, Carlo Ratti, alumnus dell’Ateneo e curatore della 19ª Biennale Architettura di Venezia, sintetizza la visione dell’edizione 2025, intitolata Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva. La mostra, inaugurata il 10 maggio, visitabile sino al 23 novembre, si presenta come un invito a connettere e sperimentare diverse forme di intelligenza per ripensare insieme l’ambiente costruito e immaginare nuovi futuri condivisi. In un tempo segnato dall’adattamento, l’architettura si ritrova al centro della trasformazione, deve attingere a conoscenze molteplici, dalla scienza alla tecnologia, dalle arti alla filosofia, coinvolgere più generazioni e ripensare la propria autorialità per diventare più inclusiva, flessibile e dinamica, capace di rispondere alla complessità del presente.

L’edizione 2025 si distingue per l’eccezionale apertura a contributi eterogenei, e tra gli oltre 300 progetti e più di 750 partecipanti si inserisce il progetto del Dipartimento di Architettura e Design-DAD che il 20 luglio ha curato l’incontro “Constructing la Biennale: A Peek Behind the Narrative” all’interno del Gens Public Program e in concomitanza con The International Workshop on Complex Networks, evento satellite di StatPhys29.

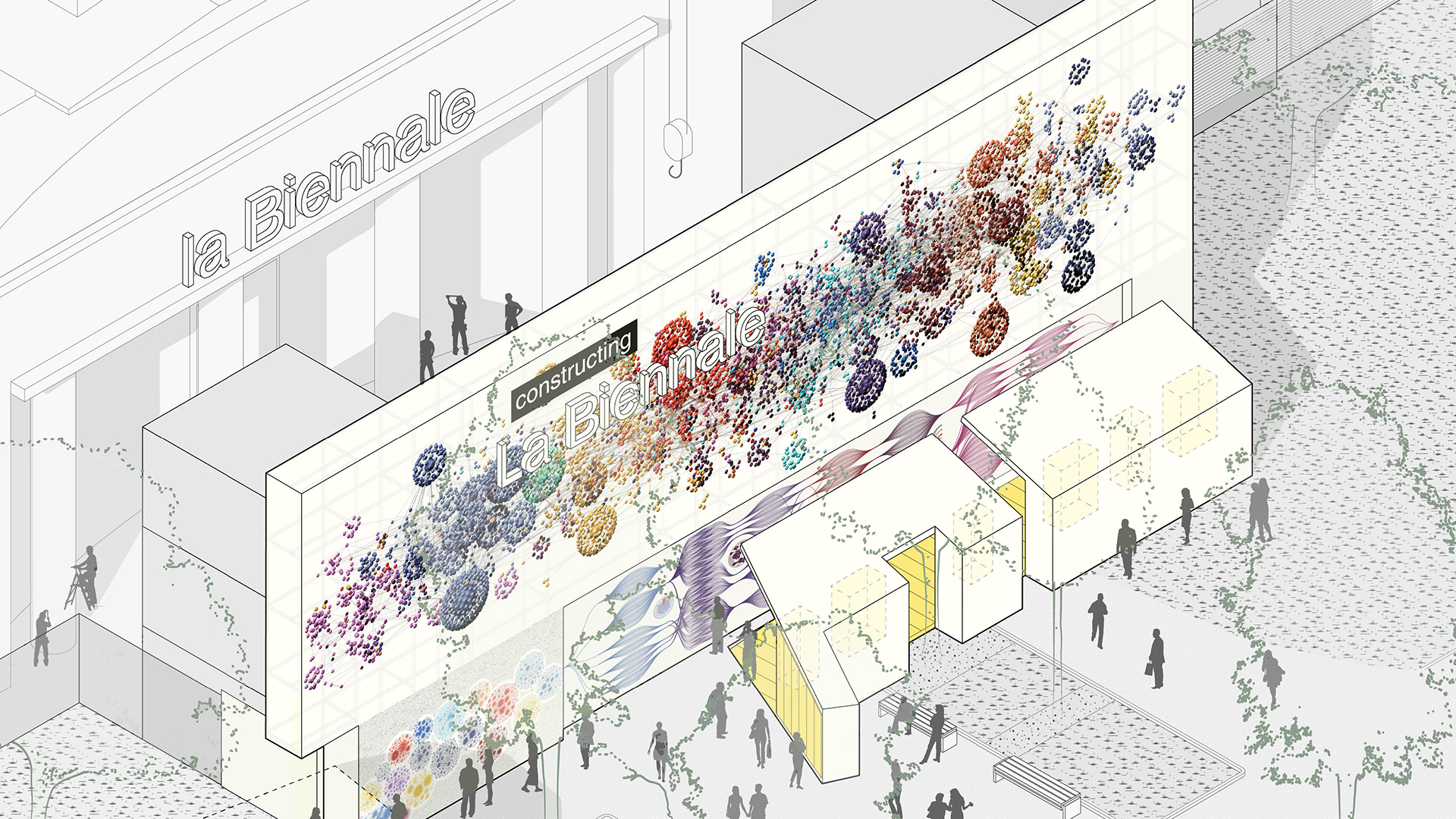

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Barabasi Lab e il Center for Design della Northeastern University di Boston, ha dato vita all’installazione “Constructing la Biennale”, collocata in posizione strategica ai Giardini della Biennale.

L’opera propone un’immersione nei meccanismi curatoriali che hanno portato alla costruzione della mostra, attraverso un approccio che fonde network science, information design, data visualisation ed etnografia dell’architettura.

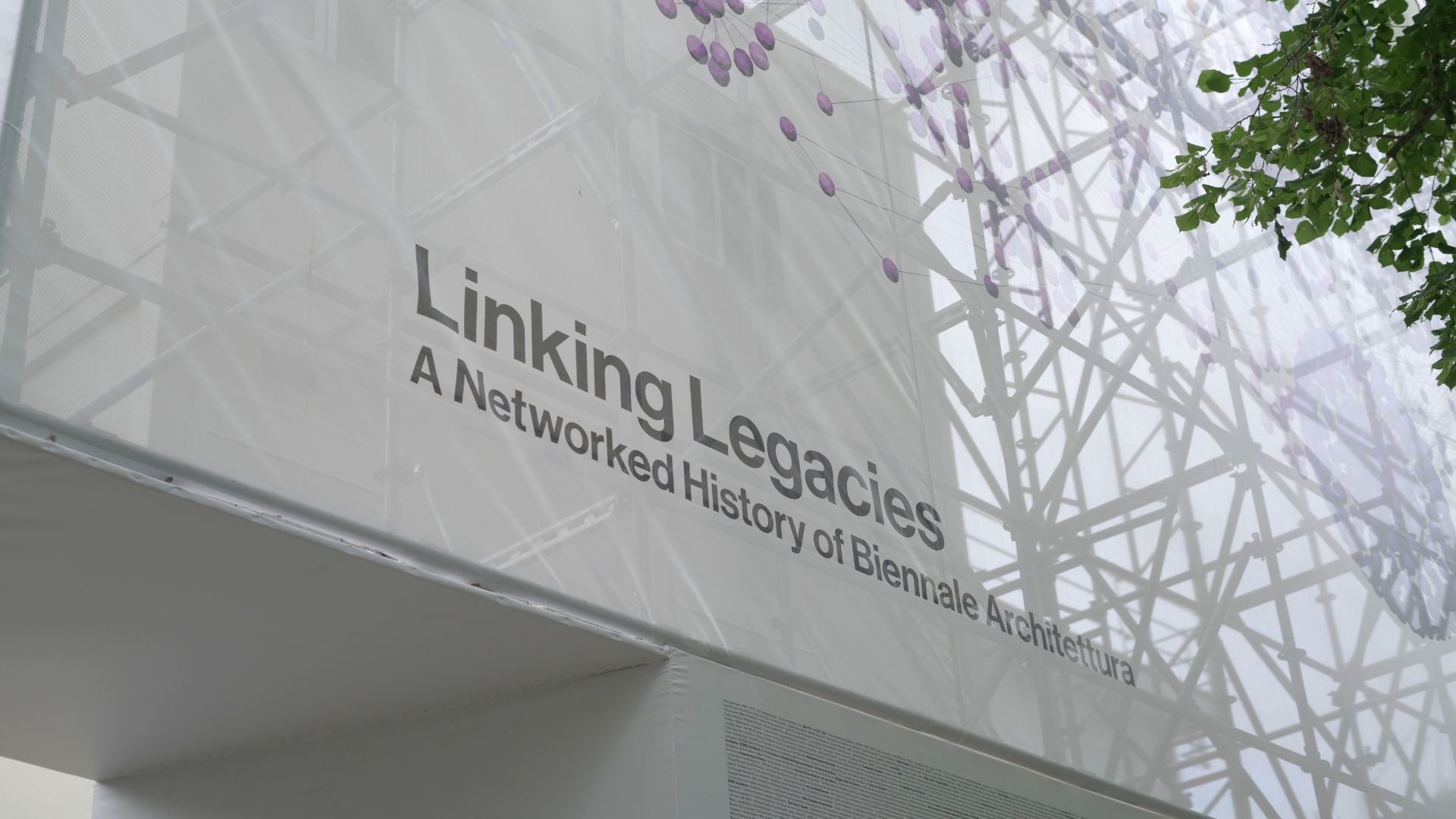

L’incontro, ospitato presso lo Speakers’ Corner delle Corderie dell’Arsenale, è stato concepito come un’esplorazione del “dietro le quinte” della mostra affrontando domande importanti, tra le quali: come si costruisce una ricerca capace di analizzare i retroscena della mostra internazionale più importante nel panorama architettonico? E come può questa indagine orientare le future edizioni della Biennale?

A questi interrogativi hanno risposto i protagonisti dell’incontro: il direttore Michele Bonino, Edoardo Bruno e Riccardo Covino del Dipartimento di Architettura e Design-DAD, Albert-László Barabási del Barabási Lab, Marco Buongiorno Nardelli della University of North Texas, Guido Caldarelli dell’Università Ca’ Foscari e Christopher Hawthorne di Yale Architecture.

Dopo una visita guidata all’installazione, l’incontro si è aperto con l’intervento di Edoardo Bruno, che ha raccontato il percorso progettuale alla base del lavoro. La proiezione di due estratti video, accompagnata dai commenti di Marco Nardelli e Riccardo Covino, ha introdotto suggestioni visive e sonore emerse dall’analisi dei dati raccolti sull’evoluzione storica della Biennale e ha mostrato come l’etnografia dell’architettura abbia orientato le scelte documentaristiche. Christopher Hawthorne ha poi approfondito la genesi dello Speakers’ Corner come dispositivo urbano e architettonico pensato per favorire l’ascolto e l’interazione pubblica, sottolineandone il potenziale critico all’interno della Biennale. Guido Caldarelli ha presentato una ricerca condotta sui dati dell’Archivio di Stato della Regione Veneto, rivelando come l’analisi computazionale possa aprire nuove prospettive nella comprensione delle dinamiche culturali e istituzionali. László Barabási ha infine offerto uno sguardo trasversale tra scienza dei dati e cultura visiva, suggerendo come le reti complesse possano rappresentare un potente strumento per rileggere processi storici e sociali legati alla Biennale. In chiusura, Michele Bonino ha proposto una riflessione condivisa sulle potenzialità future della ricerca, immaginando come l’esplorazione dell’archivio della Biennale possa condurre alla costruzione di una mappatura estesa di cinquant’anni di dibattito architettonico a Venezia, intrecciando approcci quantitativi e letture critiche.