Constructing La Biennale: il “dietro le quinte” della Biennale Architettura di Venezia

La Biennale di Venezia (10 maggio-23 novembre 2025) è un luogo fondamentale per la cultura architettonica, una piattaforma per il dibattito, la critica e la visibilità a livello globale. Ma cosa c’è “dietro le quinte” di un evento così complesso? Le dinamiche curatoriali e l’articolazione del processo operativo che ne determinano i risultati spesso sfuggono alle narrazioni tradizionali.

Attraverso un approccio interdisciplinare, che unisce network science, information design, data visualisation ed etnografia dell’architettura, il progetto speciale Constructing La Biennale, elaborato dal Dipartimento di Architettura e Design-DAD in collaborazione con il Barabasi Lab e il Center for Design della Northeastern University di Boston (USA) racconta il processo attraverso il quale si è giunti alla prossima Biennale di Architettura “INTELLIGENS. NATURAL. ARTIFICIAL. COLLECTIVE”, curata da Carlo Ratti, alumnus dell’Ateneo. Il progetto aiuta i visitatori a comprendere meglio la complessità di eventi di questa portata: partendo dai dati raccolti ed elaborati sulla storia della Biennale, l’installazione approfondisce il processo curatoriale come impresa collaborativa. Seguendo il lavoro del team curatoriale e utilizzando sia big-data sia strumenti etnografici, cattura la complessità che sta dietro alla “costruzione” di una Biennale.

Una cordata tutta torinese, composta da Fondazione Compagnia di San Paolo, Camera di commercio di Torino, Reply e Secap S.p.a., sostiene il progetto, che ha visto anche il contributo del Department of Network and Data Science della Central European University.

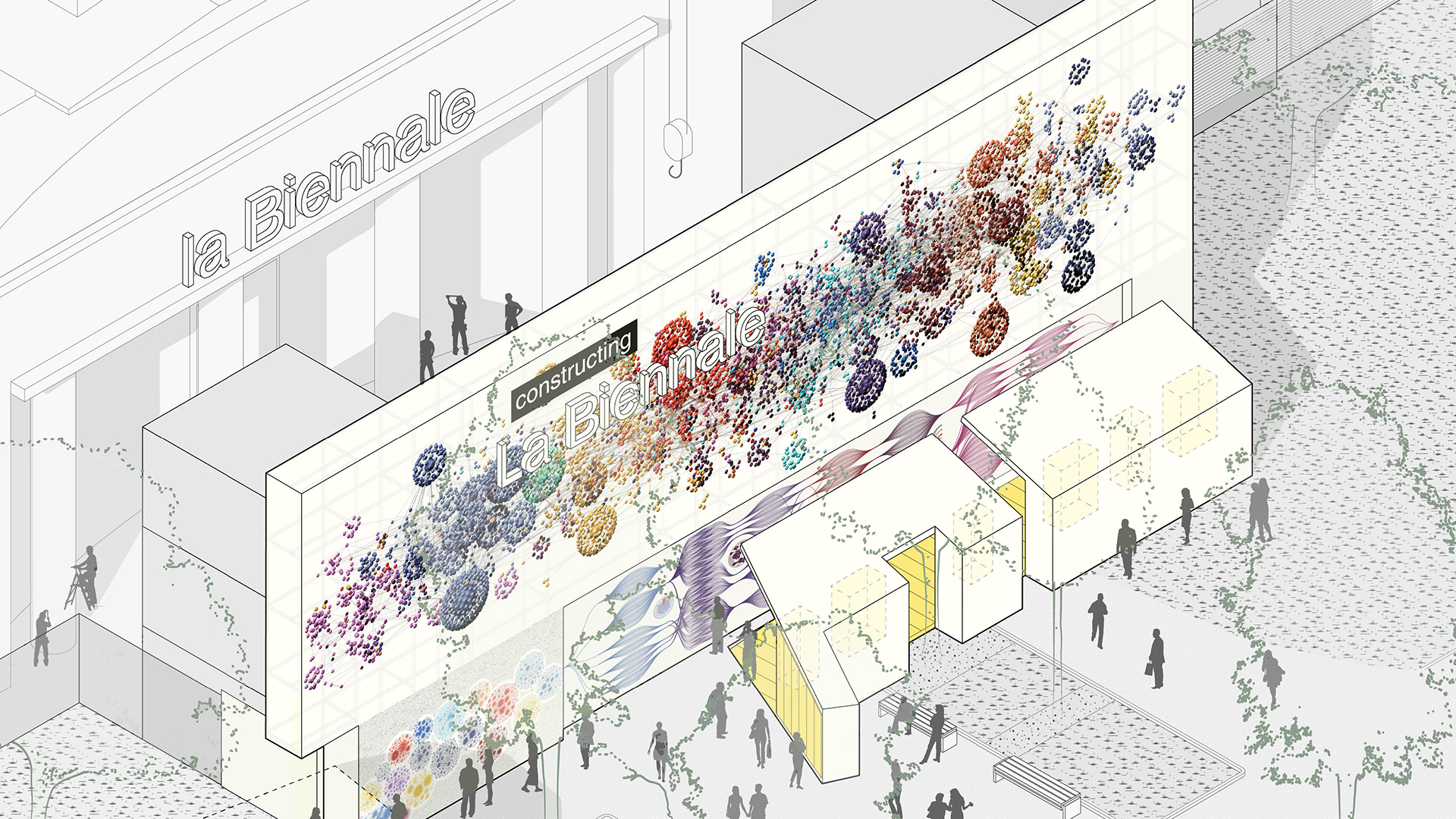

L’installazione Constructing La Biennale è collocata nel luogo più significativo e visibile della manifestazione, la facciata del Padiglione Centrale ai Giardini: l’edificio, attualmente in restauro, è stato mascherato con una “controfacciata” che accoglie i visitatori con una nuvola di punti larga 30 metri, a tracciare la storia della Biennale Architettura (1974-2023). I nodi rappresentano progettisti e collaboratori, aggregati ai loro progetti in forma di collettivo. Tramite i colori si ottiene una vivida rappresentazione del modo in cui le idee riaffiorano nel tempo, e costruiscono una narrazione sul progetto di architettura contemporaneo.

A partire da questa ricerca condotta sull’evoluzione storica della Biennale Architettura e la sua intricata ecologia, i dati dell’edizione attuale – per esempio il numero di architetti partecipanti, le dimensioni e la provenienza dei team, i progetti e i loro temi – sono stati elaborati in cluster di dati, mappe e diagrammi. Un’altra parete di 23 metri offre infatti una visualizzazione critica del processo curatoriale della mostra di quest’anno: Intelligens. Natural. Artificial. Collective. Il ventaglio delle proposte e dei progetti selezionati è approfondito dal punto di vista etnografico: il team curatoriale e i tanti altri attori che stanno contribuendo a questa edizione sono stati intervistati, seguiti, filmati. Il risultato è una inedita rappresentazione di una rete complessa di persone, opere e temi che si sono coagulati, stratificati (o dissipati) nel tempo.

Emergono così le negoziazioni, le mediazioni e gli sforzi tecnici invisibili, ma anche i materiali di lavoro (taccuini da disegno, planimetrie, schizzi, modelli, prototipi), così come l'interazione tra reti globali, contesti locali e diplomazia interdisciplinare, che spesso rimane nascosta dietro lo spettacolo.

“La presenza del Politecnico di Torino alla Biennale Architettura di Venezia testimonia la grande attenzione dell’Ateneo al tema delle costruzioni e dell’innovazione tecnologica nell’ambito di questo settore, fondamentale per fornire risposte concrete alle sfide poste dalla transizione ecologica ed energetica e dalla sostenibilità”, commenta il Prorettore Elena Baralis, che prosegue: “Il nostro Ateneo ha coordinato quattro contributi che convergono nella installazione della Biennale: quello della Network Science, con il Barabasi Lab di Boston; quello dell’Information Design della Northeastern University; quello etnografico di Albena Yaneva, e infine la progettazione architettonica curata dai progettisti stessi del Dipartimento di Architettura e Design. Un gruppo di eccellenza dal punto di vista accademico, che utilizza metodi quantitativi-tecnologici basati su big data e reti, e qualitativi-umanistici propri dell'etnografia dell'architettura”.

“Se nelle scorse Biennali era la figura del curatore ad attirare gran parte dell’attenzione e dell’enfasi, comunicativa questa volta si dichiara esplicitamente la presenza di una macchina complessa, composta da oltre duemila persone, tra chi partecipa, chi cura, chi costruisce e chi promuove. Questa intelligenza collettiva viene rappresentata il più fedelmente possibile dalla nostra installazione”, ha dichiarato Michele Bonino, Direttore del Dipartimento di Architettura e Design e curatore del progetto.

La presenza alla Biennale sarà un’occasione di visibilità non solo per l’Ateneo, ma per la città di Torino e la sua tradizione nei settori dell’architettura e delle costruzioni, in questo anno che vede per la prima volta un architetto torinese, Carlo Ratti, come curatore della mostra – dal 2000, edizione diretta da Massimiliano Fuksas, non c’erano più stati curatori italiani.

Galleria foto di Pietro Merlo

Oltre all’installazione Constructing La Biennale, il Politecnico di Torino porterà alla Biennale Architettura 2025 anche altri contributi scientifici:

- A.M.A.R.E. (Atlas of Migrations, Acrossings and Rootings in Europe) - A cura del Gruppo Villard – Massimo Crotti (resp. scientifico), Santiago Gomes e Ilaria Tonti - Dipartimento di Architettura e Design-DAD

Progetto di ricerca sviluppato dai ricercatori e docenti del programma culturale interuniversitario di formazione e ricerca “Le Città di Villard” che indaga le ricadute spaziali architettoniche e urbane sulle città e i territori dei processi migratori, e le possibilità operative per le discipline del progetto.

- Community Land Trust, Corso Giulio: Building an Inclusive Community with a Collaborative Housing Project - Con il coinvolgimento di Santiago Gomes – Dipartimento di Architettura e Design-DAD

Un progetto sviluppato all'interno dei protocolli di intesa siglati tra il DAD e le Fondazioni Fondazione Community Land Trust - Terreno Comune e Fondazione di comunità Porta Palazzo (resp. scientifico Santiago Gomes), che si configura con un’esposizione che metterà in luce il potenziale dell’abitare collaborativo e dell’attivismo comunitario per l’attuazione di modelli innovativi di accesso alla casa in grado di innescare processi di rigenerazione urbana giusti e inclusivi.

- Construction Futures Research Lab - Con il coinvolgimento di Giuseppe Averta, Stefano di Carlo e Davide Buoso – Dipartimento di Automatica e Informatica-DAUIN

Alla Biennale sarà presente un team di ricerca del Politecnico con esperienza nel deep learning e nella robotica bioispirata per la comprensione del comportamento umano, nel contesto delle attività quotidiane raccolte da video in prima persona, con lo scopo di codificare le abilità umane in rappresentazioni trasferibili a manipolatori robotici e umanoidi. Nell'ambito della Biennale, il team lavorerà all'apprendimento da esempi di video umani di procedure di manipolazione tipiche del food&beverage, come la preparazione di un cocktail o di una ricetta.

- Ostana: Two Community Architectures for Resettlement - A cura di Massimo Crotti, Antonio De Rossi, Luisella Dutto, Daniele Colalella, Sabrina Costamagna, Laura Mascino, Matteo Tempestini - Dipartimento di Architettura e Design-DAD

A partire dal 2003, il piccolo comune di Ostana è entrato in una seconda fase di rivitalizzazione, volta a costruire servizi di welfare per il ripopolamento e a sostenere nuove microeconomie e produzioni culturali. Il DAD ha curato ed espone i progetti della Mizoun de la Villo - Casa alpina del Welfare (che comprende la Scuola di O per bambini da 1 a 3 anni, e un laboratorio artigianale di panificazione con forno) e l'Housing Valentin (un edificio con 4 appartamenti a supporto dei processi di neopopolamento del paese).

- LIFE-LINE - Con il coinvolgimento del MOREnergyLab

L’opera LIFE-LINE (installazione video), realizzata da KLAM Architettura e dal centro di ricerca MOREnergy Lab del Politecnico, è tra i progetti selezionati per essere esposti presso il Padiglione Italia (alle Tese delle Vergini in Arsenale) sotto il progetto curatoriale “TERRÆ AQUÆ. L’Italia e l’Intelligenza del mare” di Guendalina Salimei, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il concept del progetto parte dal caso studio dell’isola di Pantelleria, su cui MOREnergy Lab sta lavorando da anni per una totale decarbonizzazione entro il 2050, e combina esigenze ingegneristiche, estetiche e naturalistiche creando un dispositivo tecnologico per rispondere alla siccità causata dai cambiamenti climatici.